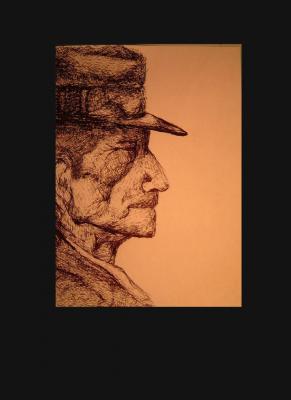

Conversancias camioneriles

—Yo te aviso pa que sepas que esto no es juego. Como te digo, yo por las buenas soy a todísima madre, pero por las malas mejor ni me conozcas.

—¿Y yo qué puedo hacer, ni modo que lo saque a la calle?

—Es lo que te digo, no sé cuándo caiga, y no sé tampoco si voy en la mañana, o en la tarde, o no sé; puede ser en esta semana, o en la otra, o cualquier día…

—Te digo que yo no sé nada…

—Bueno, yo te aviso pa que estés enterada, ¿te imaginas la cara de tus patronas si armo un desmadre?

—Yo te he contado todo tal como ha pasado, todo te lo he dicho.

—Mira, si agarro a ese cabrón, a los dos les va a ir mal, le voy a partir su madre, me voy a desquitar con él lo que no pude con el otro de hace tiempo…

—“Pagan justos por pecadores”.

—Ora sí como dijo el otro, “yo no busco quién me la hizo, sino quién me la pague”.

—El sábado lo arreglo, voy a hablar con él…

—Entonces ¿si te ves con él?

—No, nada, ya te lo he dicho…

—Yo no sé, desde hace tiempo te dije que lo arreglaras, te di libertad, ¿te acuerdas que te lo dije?

—Sí, sí…

—¿Te lo dije o no?

—Sí…

—Si no lo has arreglado ya no es mi pedo…

—Le comenté, pero no deja de ir…

—Ya ves, entonces tienen algo…

—Con una chingada, que no… pero no deja de ir…

—Pos yo te lo retiro, vas a ver si no te lo retiro; si no entiende, si no te hace caso, vas a ver que a mí me hace caso, te lo voy a retirar a punta de madrazos…

—¿Y para qué?, nomás armando borlotes…

—Como te digo, te doy hasta el sábado, si sigue terco yo te lo retiro, vas a ver si no te lo retiro al muy idiota…

—Sí, el sábado voy a hablar con él, y lo arreglo todo…

—Bueno, véle tanteando, esto no es un juego, y ese cabrón que se cuide; con el otro no pude hacer nada, pero sí a éste se le ocurre atravesarse en mi camino, lo voy a madrear; y peor si ese día me hacen enojar en el periódico…

—Te digo que lo arreglo el sábado…

—Ya te dije, pues, no quiero encabronarme más, no quiero llegar a ponerle una mano encima al ojete ése.

—Lo único que vas a hacer es meterte en problemas y meterme a mí…

—A mí me vale madres, ya sabes; si va el ministerio público porque lo madree, lo más que puede pasar es que me entamben, pero a mí qué me pasa, pago una fianza de 5 ó 10 mil pesos, y salgo, pero tú, de dónde la pagas, no tienes nada…

—Ay, ándale…

—Como te digo, no sé qué día caiga, como ahora, ¿no me esperabas, verdad?

—No…

—Ya ves, es lo que te digo, no quiero agarrarlos, piénsatela bien, piénsatela, no es un juego…

—Sí, ya sé, pero…

—Y es así, te digo que con qué pagas tú una fianza en caso de que esto valga madres, ¿con qué?

—Has de tener mucho dinero, tú…

—Es más, desde mañana mismo te dejo libre, nomás pa ver qué haces, pa ver si corres con aquél cabrón…

—…

—Desde mañana mismo te dejo en libertad, ahí la dejamos, nomás pa ver que no la haces…

—No lo cumples, no pasa un día y ahí estás…

—Te digo que mañana mismo te dejo libre, yo lo estoy diciendo…

—Eso dijiste la otra vez, y en la mañana ahí estabas en mi casa…

—Yo lo estoy diciendo…

—No lo cumples, no aguantas…

—Mañana mismo te dejo libre, nomás pa ver qué haces, pa ver si corres con aquel pendejo…

(En ese momento de la conversación –que más parecía un monólogo repetitivo, cacofónico, aturdido, de parte del tipo– había llegado a la esquina en que tenía que bajarme del camión)