¿Quién es ése, o aquél, o el otro?

En la misma calle donde se ubica el Roxy –aquel lugar que antaño dedicaba sus afanes a dar a conocer propuestas de rock, ya fuera subterráneo, duro, puro, comercial y en español– encontré una librería de viejo, de ésas cuyo ambiente está saturado de un hedor a páginas mohosas y desgastadas. Entré en ella el viernes pasado, y estuve ahí dentro por casi una hora.

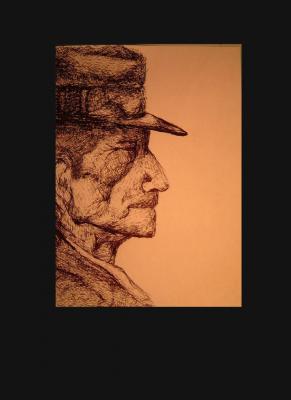

Esto no tiene nada de sorprendente o fuera de lo común; el asunto es que en una pared del local pendía un retrato antiguo, borroso, manchado: a pesar de estas condiciones logré ubicar de quién se trataba, pues al calce tenía esta inscripción pero con una fecha imposible de discernir: Don Reginaldo Cortés. Y ¿quién es o fue Reginaldo Cortés? Al principio supuse que era un antepasado de quien atendía la librería; tras preguntarle al sujeto, resultó que no, que no lo llamaba nada, que cuando adquirió el local el cuadro ahí estaba.

Siempre –y no a menudo, ni ocasionalmente, sino siempre– nos ataca ese mal endémico de querer colgar etiquetas y biografías a todo rostro desconocido que por alguna razón o circunstancia se cruza en nuestro camino. ¿Y éste quién se cree que es? Don Reginaldo, lo sé porque me di a la tarea de investigarlo –acuso también esa patología de detective metiche–, no escribió ningún libro, no gobernó ninguna ciudad, no fue magistrado, ni médico sobresaliente, ni futbolista, ni artesano, ni artista ambulante, ni cantante de boleros, ni integrante de algún mariachi ya desaparecido. No, don Reginaldo sólo se dedicó a vivir. ¿Dónde está, entonces, el interés por hablar de este hombre, más bien, de ese retrato olvidado en un rincón descarapelado y sucio de una librería de antiguo que levanta su cortina frente a un foro de conciertos pasado a la historia?

Todos esos cientos y miles de seres con que nos topamos en la calle, en todo lugar al que vamos, son rostros desconocidos que acabarán confundidos cuando estén en una tumba, a los que no será necesario colgarles una biografía. Por ello me gusta esa idea del sepulturero del cementerio de la ciudad donde vivía don José que durante mucho tiempo se dedicó a cambiar, imagino que por las noches, los nombres de las lápidas; así, todo doliente que visitaba el panteón en realidad lloraba o rezaba ante una tumba que no era la de su pariente o amigo. Una forma de anonimato total. De modo semejante: todos esos rostros que deambulan por las ciudades tan nos son ajenos que resultaría imposible guardar ese registro de las multitudes que nos desconciertan y atosigan al caminar por las calles.

¿A dónde voy con todo esto? A ningún lugar, es obvio; sólo quería resaltar que todos tenemos una historia que no necesita ser del dominio común para trascender, ya lo decía don Jaime Sabines: «amo la indiferencia del mundo para con mi persona».

(Este post está dedicado a don Reginaldo, por no estar ni en ese retrato ni en esa librería ni en esa vieja calle del centro tapatío, sino porque lo vi sentado en una silla de mecate, con su sombrero al lado, en la calle principal de San Ignacio Cerro Gordo el pasado sábado a mediodía, mirando el horizonte nada más, lo que para él es vivir.)

0 comentarios